脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 岩川彰子

私は、2011年に、静岡県看護協会の脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程を受講し、その時の講義で『動作介助研究会 HNA法』に出逢いました。

整形外科、回復期リハビリテーション病棟などの経験が多い中で、自信をもって臨んだ講義でしたが、初めて出逢うHNA法に衝撃を受けました。それは、インストラクターの手の温かさ、優しさ、大切にされていると感じる触れ方の違いです。看護の対象は『人』であり、『物』ではないことを改めて痛感すると同時に、全てが触れる仕事である看護について振り返る機会となりました。そして、私の看護師人生における生涯テーマとして『つかまない手=天使の手』として、現在も脳リハ看護の研修や臨床現場での実践を通して、指導育成の重要な軸となっています。

HNA法とは、Human's Natural Action(ヒューマンズ・ナチュラル・アクション)の略で、動作介助研究会独自の用語です。ヒトの自然な動作という意味で、望ましい介助は、どうやって動かすかではなく、どのように手伝うかなのであり、寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行など、人がどのように動くかを知ることで、どこに介助が必要なのかを考え援助します。声かけ、アイコンタクト、ジェスチャーなど、直接触れなくても、相手との距離や関わりすべてが触れる仕事である医療・介護現場において、相手にも自分にも優しい介助方法を参加と一緒に感じ考える研修となっています。

2月にも研修会を開催予定です。是非、皆様のご参加をお待ちしています。

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 岩川彰子

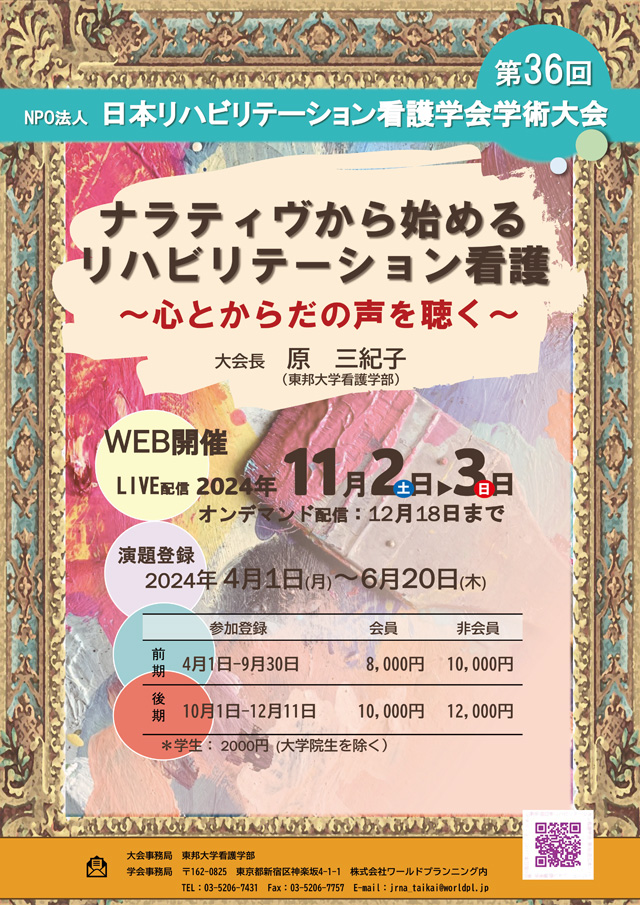

テーマ:ナラティブから始めるリハビリテーション看護 〜心とからだの声を聴く〜 大会長:東邦大学看護学部教授 原 三紀子先生

日本リハビリテーション看護学会は、その名の通り、日本でリハビリテーションを掲げる唯一の看護学会です。今回の学術大会では、超急性期から回復期・生活のあらゆるステージにける専門性の高い看護実践から、小児から高齢者、障害をおった当事者や家族を対象に様々な職種と連携・コラボレーションした盛りだくさんのコンテンツを揃え、LIVE配信+オンデマンド配信による学術大会となりました。

私は、教育講演3:『臨床心理士による心のケア(演者:鎌田依里先生)』の座長と交流集会2『何とかしたい...病棟からのSOS ―認定看護師と取り組む身体的拘束からの脱却―』の企画・司会を務めました。

すべてのコンテンツが11月11日(月)〜12月18日(水)まで、オンデマンド配信にて視聴可能となっています。12月11日まで、後期参加申し込みを受け付け中です。 是非、多くの方にご参加いただき、リハビリテーション看護を広め、深めていきたいと思います。

日本リハビリテーション看護学会HP https://www.jrna.or.jp/

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 岩川彰子

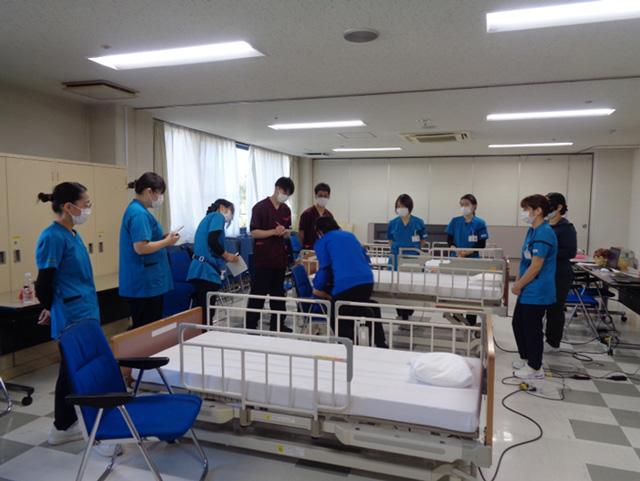

昨年度から担当しているフィジカルアセスメント研修の講師をしました。午前中は循環器系で、特定行為研修修了者の鈴木達也係長が担当しました。動画を視聴してから演習を行うパターンで組み立てられており、とても分かりやすく参考になりました。

午後は、私が担当する脳神経系フィジカルアセスメントで、脳の解剖生理や運動麻痺・神経・感覚・筋骨格系など、基礎知識のおさらいの講義と意識レベルの評価(JCS・GCS)・瞳孔の確認・脳神経(12神経)の評価・MMTなど、1つ1つ丁寧に演習を行いました。 患者役を自身で設定し行うことで、障害の部位や程度の理解が深まり、具体的でリアリティーのある演習になりました。

どんな場においても、どのような目的であっても、すべてが触れる仕事であることを忘れずに、患者さんとの距離や共にする空間に配慮し、声かけを忘れずに優しい手で、声で、看護を提供することの大切さを伝えていきたいと思っています。