脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 岩川彰子

第35回学術大会のテーマは、『伝えよう・活用しようリハビリテーション看護のコツ』でした。11月20日〜12月20日のオンデマンド配信による学術大会でしたが、聴講者増員により、1月24日まで視聴が延長されました。

鶴巻温泉病院からも、一般演題に2名の看護師さん(内田さん、桑久保さん)が発表し、学術大会には各病棟から1名(計11名)が参加(視聴)しました。発表者2名はクリニカルラダーⅡレベルで看護研究に取り組み、院内学術大会で発表した後、外部発表へとつなぐことができました。初めての動画作成では、タイマーをかけて、話すスピードや息継ぎのタイミング、声の大きさなどにこだわり、何度も録音し直しました。二人とも、最後まで挫けずにやり遂げ、私も達成感を共有することができ、とても嬉しかったです。

認定看護師の活動は、患者さんのケアやご家族の支援などの看護実践だけでなく、職員への指導や支援も重要な役割です。今後も、幅広く院外内で活動を続けていきたいと思います。

第36回の学術大会のポスターができました。是非、皆様のご参加をお待ちしております。

緩和ケア認定看護師 長田恵美

私は昨年まで、病院の在宅医療介護支援室と鶴巻訪問看護ステーション出張所に所属し、病院では退院支援の役割を担い、退院後は訪問看護師として病院でのケアを継続して受けられるように介入していました。今回は、緩和ケアと在宅支援のつながりについて、少しお話したいと思います。

緩和ケア認定看護師は身体の辛さを緩和するだけでなく、意思決定を支える役割も持っています。がんに限らず、様々な病気は、不安を抱えながらの生活になります。療養先をどこにするのか決めなければならない状況は、大きな意思決定を迫られる状況といえます。特に、今後も医療処置が必要となった場合、家での生活を継続することは難しいと思われることもあるでしょう。そのような時、「住み慣れた家で過ごしたい」と願う思いを支えられるように、一緒に考えていきたいと思います。

退院支援の実際として、患者さんご家族と目標設定を共有しながら、家で過ごすために必要な支援を多職種と検討しています。また、不安がある場合は退院後にご自宅を訪問してケアの確認を行うこともしています。

写真は、退院後の患者さんの訪問場面です。医療処置が必要な状況であっても、「住み慣れた家で過ごしたい」という願いを諦めることがないようにお手伝いしていきたいと思います。ご自宅で過ごすにはどうしたら良いのか、少しでも不安を少なくできるように一緒に考えていきますので、是非ご相談ください。

家族支援専門看護師 栗田智美

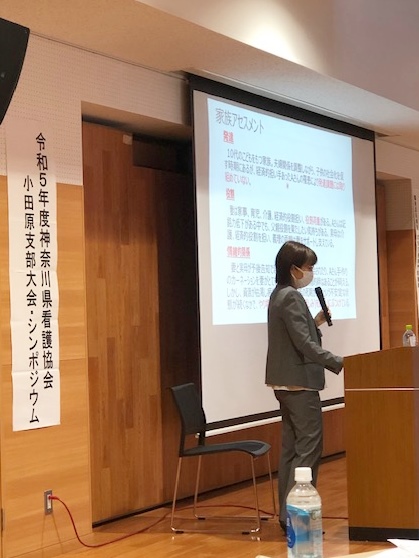

6月17日 神奈川県看護協会 小田原支部大会シンポジウムが開催され、シンポジストとして参加させていただきました。テーマは「患者と家族を支える看護~つなぐ・つなげる~」で、他の登壇者とともに、家族看護の概論、入院治療の場・訪問看護の場における家族支援について発表を行いました。私は、「入院治療の場における家族支援」を担当しました。

私自身はとても緊張しましたが、他のシンポジストの方々や司会者(当院の看護部長でした)に助けていただき、また、質疑応答では活発にご意見やご質問をいただき、和やかな雰囲気の中で意見交換をすることができました。

私たち看護師は、急性期、慢性期、在宅などさまざまな場で活動していますが、『家族看護』というキーワードを通じて、どのジャンルの方とも言葉を交わすことができ、有意義な時間でした。新型コロナ感染によって、患者さんとご家族は分断を余儀なくされましたが、何とかそこをつなぎとめ、その間に培った工夫や対策も加えて、これからのご家族を含めたケアに取り組んでいきたいと思います。

ドキドキしながら、発表しています

質疑応答の場面

※写真公開の同意を事前に得ております