老人看護専門看護師 関尚子

今回は、認知症ケア委員会の活動について紹介します。

認知症ケア委員会は「認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が適切に対応することで、認知症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられること」を目標にして活動をしています。

日々、認知症を持つ患者様のケアをする看護師、介護福祉士等が専門知識を学習し、質の高いケアが提供できるように支援していくことが役割の1つでもあります。

現在まで、ユマニチュード、認知症の世界をVRで体験する研修を実施してきました。しかし、この2年間はコロナ感染の蔓延により非接触での学習としてe-ラーニングの活用をしてきました。

来年度の学習会の教材として、チームの一員である薬剤師、介護福祉士たちの協力を得ながら、「せん妄」と「薬剤の投与」についてビデオ撮影をしました。今後も現場ですぐに活用できる内容を提供できるようにしていきたいと思っています。

リハビリテーション看護を極める 第2弾

~リハビリナース(MCメディカ出版)に執筆しました~

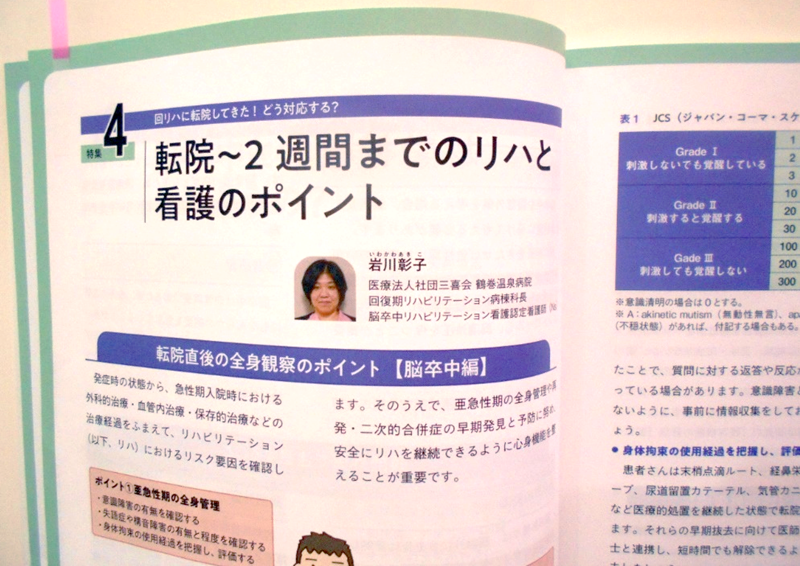

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 岩川彰子

この度、脳卒中と頭部外傷のリハ看護について、『転院~2週間までのリハと看護のポイント』を執筆させていただきました。

当院では、頭部外傷の患者さまの受け入れは、あまり多くはありませんが、遷延性の意識障害や多様な高次脳機能障害により、患者さまもご家族も、障がいの理解や受容に時間を要し、日々の変化に一喜一憂されます。回復期リハ病棟の看護師として、退院後の生活を見通した長期的な目標と、日々の生活を営むための短期的な目標を設定し、患者さまの『できる力』に着目し、チーム医療を推進する役割が求められます。

脳卒中と頭部外傷について、『全身観察のポイント・残存機能の評価・ADL支援』について、現場の看護実践に役立てていただけるように、図表を用いた具体的な説明を心がけました。少しでも現場の看護に活かしていただけたら嬉しいです。

*2021年認定資格更新審査を受審し、無事に合格することができました。今後も脳卒中を中心に、リハビリテーション看護を必要とされる患者さま・ご家族・職員の笑顔につながる活動に取り組んできたいと思います。

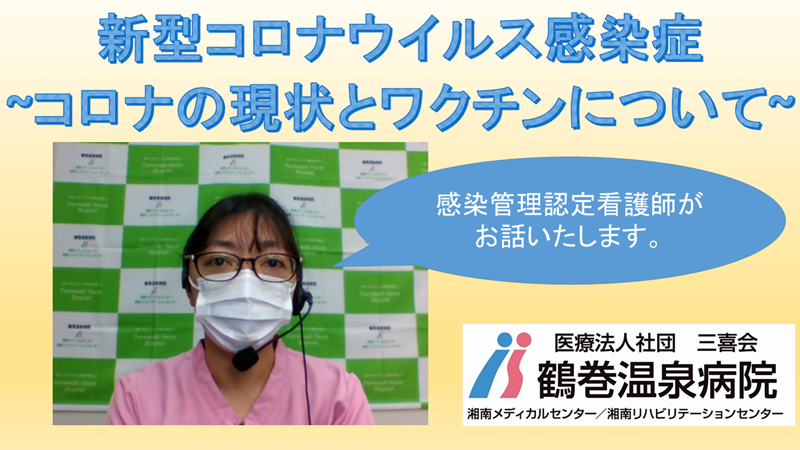

感染管理認定看護師 三橋 奈美江

今年度に入り地域連携室から、地域公開セミナーの講師依頼がありました。地域の方向けに講演するのは初めてであり、とても緊張するなあと思う反面、新型コロナウイルス感染症を分かりやすく説明しないといけないという思いがありました。開催時期は9月頃であったため、夏の第5波を考えると地域の方を当院にお呼びしての講演は難しいと判断し中止するしかないと思っていました。しかし、地域連携室からは「地域公開セミナーは、YouTubeでの配信を考えています。」と突然言われました。

自分自身がYouTubeデビューするとは夢にも思っておらず、どうして良いかも分からない状況でしたが、周りのサポートもあり何とか収録ができました。世の中の生活様式が変わったことを実感させられる出来事でした。

※講演内容は、「公式 鶴巻温泉病院YouTube」からご覧になれます。なお、9月時点での情報になっておりますことをご了承ください。

公開期間:2021年9月30日(木)~12月24日(金)