感染管理認定看護師 三橋 奈美江

この1年は新型コロナウイルス対策で年度が始まり、年度が終わろうとしています。現在でも感染対策が継続されており、新型コロナウイルス対策で世の中の生活様式が変化しました。

当院でもマスク、ゴーグル着用が勤務時のスタンダードとなり、定着しました。数年前にと比較すると大きな進歩です。今では、体の一部と化している職員を見かけ、意識して対策してくれていると嬉しくなることがあります。

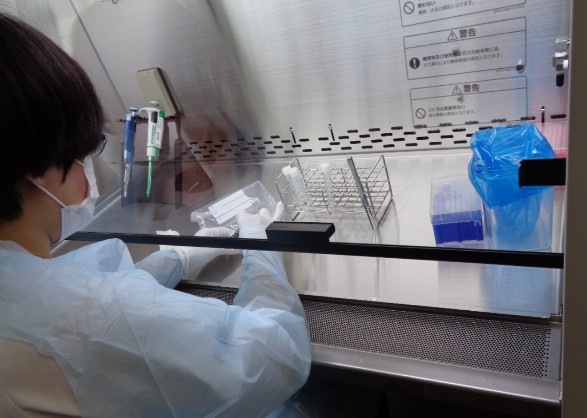

院内の患者様、職員を守るために検査科・看護部協力のもと、11月より検査体制を整え、発熱外来を設置しました。また、入院患者が発熱した際の検体採取が積極的に行われるよう、説明会と演習を行いました。

病棟の感染対策に必要な物品は、看護部長、副部長主導の基、無事、全病棟の準備が整いました。また、PPEの着脱練習も積極的に実施していただきました。

この1年を振り返り、分からないことも多く、大変ではありましたが、様々な方の助けを借りて今に至ります。感染対策は一人ではできません。当院の職員一人一人が感染対策に真剣に向き合った年となったと感じています。そして大きく成長した1年であったと実感しています。

※スタッフには写真公開の同意と許可を事前に得ております。

家族支援専門看護師 栗田智美

近隣の大学が主催している家族看護研究会では、事例検討や勉強会が行われています。患者さんがどの世代でも、どのような疾患でも、療養場所がどこであっても、ご家族は看護の対象です。この研究会では、「家族」を理解するための知識や方略を幅広く学ぶことができます。

今回、「家族看護エンパワーメントモデル」を用いた事例検討会で、ファシリテーターを担わせていただきました。患者さんやご家族が置かれている状況が厳しくても、そばにいる看護師が、元々、ご家族がもっている力や強みに目を向け、検討の場をもつことで、色々な見方や意見が集約され、突破口がみえてきます。従来のケア介入では立ち行かない場合、新たなケアを創り、チャレンジする姿勢が求められることを強く感じました。

Zoomでの参加者もいる形での進行を初めて行いましたが、拙い部分が随所にあり、参加者の方々に助けていただきました。ありがとうございました。

摂食嚥下障害看護認定看護師 加藤 久美子

去る10月3日、ラダーⅡ以上の職員を対象に専門看護師・認定看護師が「トータルケア研修」という研修を行いました。その中の1コマを担当し、上記をテーマにとろみについて講義や演習を実施しました。

当院ではとろみの使用者が多く日常的に使用していますが、職員自身が体験する機会はあまりありません。そこで、改めてとろみについて見直すきっかけになればいいなと考え、研修を企画しました。

研修ではラインスプレッドテスト(とろみのついた溶液が一定時間に広がる距離をみることによってとろみの程度を数値化する方法)を行い、当院のとろみの分類が合っているか確認を行いました。中間のとろみは若干の違いが出ましたが、薄いとろみと濃いとろみに関しては誤差がないことが確認できました。またダマを作り、それも判定しましたが中間のとろみが薄いとろみより値が大きくなりました。

受講者からは「少しぐらいのダマは大丈夫かと思っていたけど、こうして数値で確認すると誤差が大きいのが分かり、きちんと規準通りにとろみを作ろうと思いました」との感想がありました。

さらにペットボトルのお茶3種類にとろみをつけ、飲み比べを行いました。同じ緑茶でもとろみがあると味に違いが出て、飲みやすい、飲みにくいお茶が分かりました。「とろみ自体がおいしくない。患者さんは毎日飲んでいるため、辛さが分かった」と発言する受講者もいました。

毎日使用するとろみだからこそ、安全に患者さまに提供できるように研修の学びを活かしてくれることを期待しています。

※スタッフには写真公開の同意と許可を事前に得ております