保育所・ベビーランドつるまきでは、毎月「おたより」を発行しています。

冬の季節は、室内で遊ぶ事も増えます。リトミックや体操で体を動かしたり、マット遊びや平均台を使ったり、様々な事を楽しみながら過ごしていますが、きりん組の後半になると簡単なルールのあるゲームを取り入れながら、子供達も繰り返し遊ぶ中で、約束事を覚えていけるようになってきます。その様子を見ると、とても成長を感じる今日この頃です♡(Y.A)

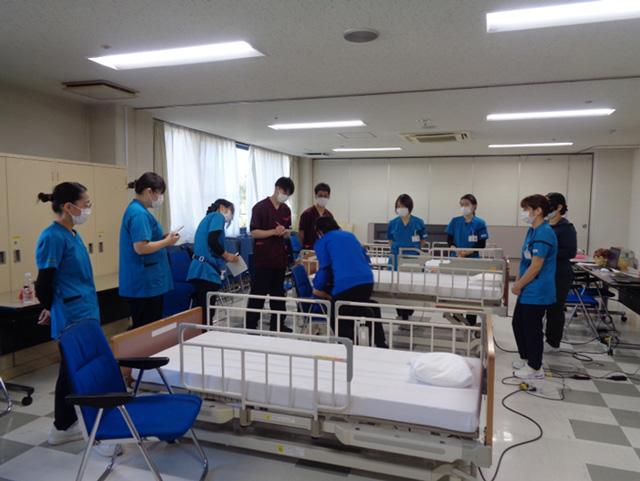

2025年がはじまり早1ヶ月が経ちますね。気温も低く寒さが続き、体が冷える毎日ですが心はポカポカです!!そこで、今回はそんな心をポカポカにしてくれる当病棟の介護福祉士を紹介します!!

2東は27人の看護師に対して8人の介護職員(介護福祉士7人、メディカルアシスタント1人)がいます。少人数なので全員と会える機会が少ないのですが、会えたときはお互いの近況を話したり、悩んでいること、業務について「こうしたいよね」など、介護の話をしています。それが私にとって良い時間となっています!経験年数もバラバラで若手から中堅ベテランまで、体格差もありますが、様々な見方から介護について話し合っています。

2東の患者さんは要介護2~5の方がおり、医療依存度が高い患者さんも受け入れています。病院の介護職員と聞くと、看護師のサポート的なイメージがあるかもしれませんが、当院の介護職員は介護福祉士という「患者様の日常生活援助の専門職」として大きな役割を果たしています!疾患の進行に合わせた個別性のある介護計画を立案し、実施できるよう多職種と話し合い、自宅退院される患者さんへは少しでも長く在宅生活が継続できるよう、患者さんのADLとご家族の生活様式に合わせた介助の提案や介助指導を実施しています。

食事、排泄、移乗などの日常生活支援動作だけでなく、「生活」を意識した介護を提供できるよう、支え合いながらチーム一丸となって今後も頑張っていきたいと思います。 2025年もよろしくお願いします!!

新年を迎え、まもなく1ヶ月。相変わらずの寒さで春の訪れが待たれる昨今ですが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。インフルエンザが流行っていますので、お体にはご自愛くださいませ。

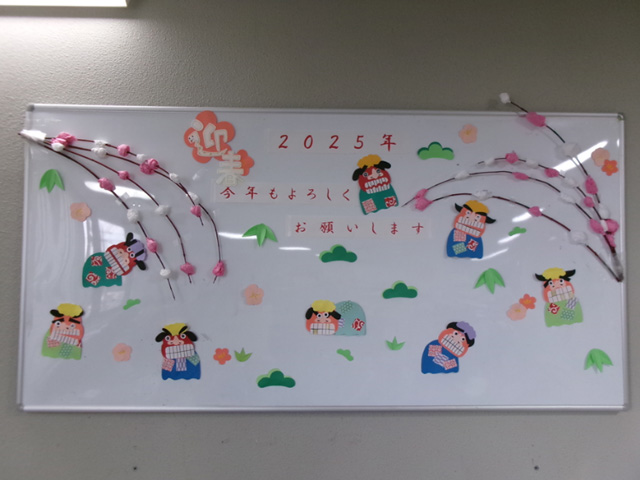

さて、3階西病棟では昨年末から年始にかけ、12月はクリスマス、1月はお正月の飾り付けを行い、患者さんに少しでも季節のイベントの雰囲気を感じてもらいました!!

【お正月の飾りつけ】

今年はへび年・・・ということで部屋番号のところにはへびの飾りつけ

患者さんが食事をされるロビー

皆さま、今年も3階西病棟(地域包括ケア病棟)をよろしくお願いいたします。

寒い日が続いていますね。みなさんはいかがお過ごしですか。今回のコラムでは共歩者のスタッフを紹介します。鶴巻温泉病院では共に育つ「共育」を目標にスタッフのレベルに合わせた研修で、日々学習を重ねています。その中でも、経験年数3年目のスタッフは「共歩者」という役割を担います。

共歩者は、新人とその指導者の間に立ち、相談に乗ったり、時には新人指導につくなど、経験年数が近く、身近な存在となっています。

今回ご紹介するのは、そんな共歩者の役割を担っている看護師の児玉さんです。

Q:好きなことはなんですか

A:音楽鑑賞や映画鑑賞、絵を描くことが好きです。

休みの日は喫茶店でコーヒーを飲むことが好きです。

Q:共歩者として大切にしていることはなんですか

A:コミュニケーションです。新しい環境の中で多くのことを学ばなければならない新人に対して、分からないことが聞きやすい環境を作ることが共歩者として大切だと考えています。

優しい笑顔が素敵な児玉さん

3階東病棟では、これからも指導者、共歩者はもちろん、病棟スタッフ全員で新人さんを支えていきます!

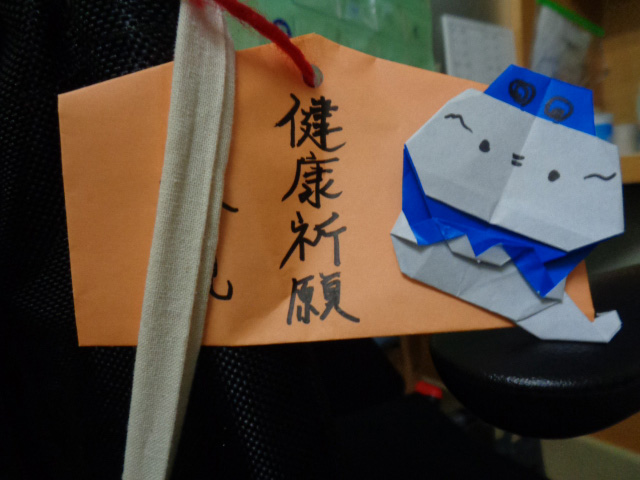

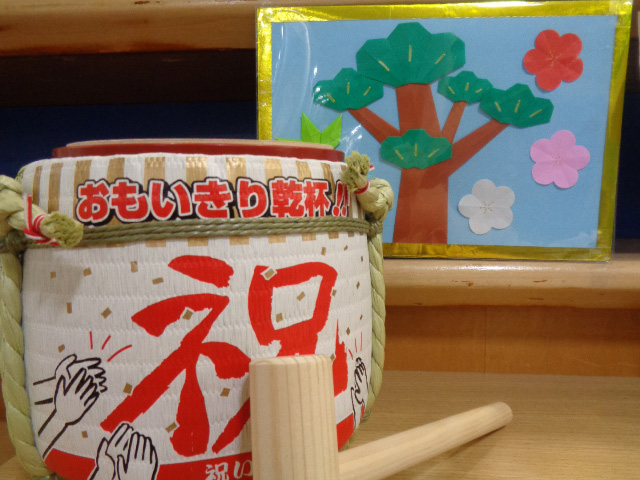

こんにちは、3階南病棟です。当病棟では、新年を迎えた今月初旬、病棟のレクリエーションとして「鏡開き」を行いました。樽を割ると中にはお酒ではなく、今年の干支のへびが入っています。折り紙で作成したものが入っており、患者さんにはへびの顔を書いてもらいました。また、絵馬にも患者さんそれぞれの願い事を書いていただきました。ある患者さんは車椅子に絵馬をかけていて「これをみると今年も始まったなと感じます、またリハビリを頑張りたいです」と話してくれました。

ある日の昼食には七草がゆが提供する等、病院としても季節感を大切にしています。病院の中ではありますが、今後も季節での行事など、「日常」を楽しんでもらえると嬉しいです。

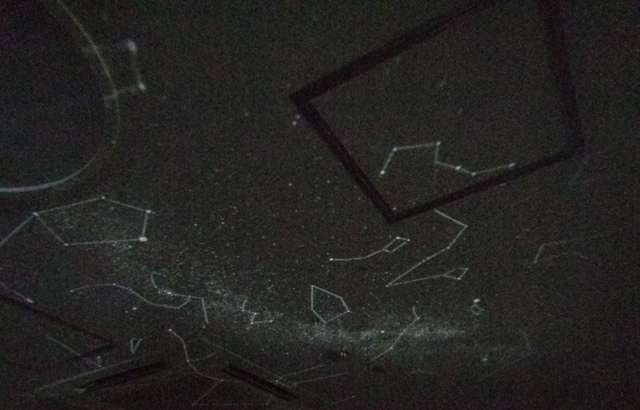

冬は空気が済んで山間部など明かりの少ない場所では星がよく見える季節です。オリオン座等が有名で見やすくなりますね。私も冬場にソロキャンプに行った際には寒空の中で焚火をしながら星空を眺めてリフレッシュしています。今回はレクリエーションの一環として実施した内容を一部紹介します。

レクリエーションの内容を決める際、入居者さんはあまり変わり映えしない景色をずっと眺めているだけで、楽しみはあるのかといった意見があがりました。ずっと院内にいる皆さんに少しでも代わり映えのある景色を楽しんでいただくため、「プラネタリウムを投影できる機械を使用し、星空を楽しんでもらうのはどうか」というスタッフのアイデアから食堂でプラネタリウムを開催することにしました。

夕食前の真っ暗な食堂に集まり、何が起こるのかと思う皆さんを横目に準備が進み、食堂の天井に星々が点灯されました。プラネタリウムのスケールは小さいですが、以前にお孫さんと行ったことを思い出す方もいれば、今では建物も明かりも増えてあまり星は見られないんじゃないのと疑問を口にする方もいました。私自身もプラネタリウムは小学生の時以来で、皆さんの意見を聞いて懐かしい気持ちになりました。

レクリエーションを実施するにはある程度の人員が必要で、スタッフ同士の連携・共有が重要となっていきます。発案者が中心となって企画~運営をするため、プレッシャーになることもありますが、積極的に意見を出し、入居者さんを楽しませたいという思いに共感したスタッフ同士がカバーし合うことでレクリエーションの成功に繋がるのだと思います。 これからも入居者さんたちの笑顔のためにスタッフ一同、頑張ります!

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 岩川彰子

私は、2011年に、静岡県看護協会の脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程を受講し、その時の講義で『動作介助研究会 HNA法』に出逢いました。

整形外科、回復期リハビリテーション病棟などの経験が多い中で、自信をもって臨んだ講義でしたが、初めて出逢うHNA法に衝撃を受けました。それは、インストラクターの手の温かさ、優しさ、大切にされていると感じる触れ方の違いです。看護の対象は『人』であり、『物』ではないことを改めて痛感すると同時に、全てが触れる仕事である看護について振り返る機会となりました。そして、私の看護師人生における生涯テーマとして『つかまない手=天使の手』として、現在も脳リハ看護の研修や臨床現場での実践を通して、指導育成の重要な軸となっています。

HNA法とは、Human's Natural Action(ヒューマンズ・ナチュラル・アクション)の略で、動作介助研究会独自の用語です。ヒトの自然な動作という意味で、望ましい介助は、どうやって動かすかではなく、どのように手伝うかなのであり、寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行など、人がどのように動くかを知ることで、どこに介助が必要なのかを考え援助します。声かけ、アイコンタクト、ジェスチャーなど、直接触れなくても、相手との距離や関わりすべてが触れる仕事である医療・介護現場において、相手にも自分にも優しい介助方法を参加と一緒に感じ考える研修となっています。

2月にも研修会を開催予定です。是非、皆様のご参加をお待ちしています。

保育所・ベビーランドつるまきでは、毎月「おたより」を発行しています。

先月はクリスマス会のご参加ありがとうございました。うさぎ組さんもきりん組さんも可愛い・かっこいい衣装を着てとても似合っていました♡

緊張している姿もありましたが、お返事したり、セリフを言う姿を見て子ども達の成長を感じました。

クリスマスではみんなのお家にはどんなプレゼントが届いたのか今からお話を聞くのが楽しみです!(^^)! (T.M)