- HOME

- 障がい者・難病リハビリ病棟スタッフコラム

- チーム紹介

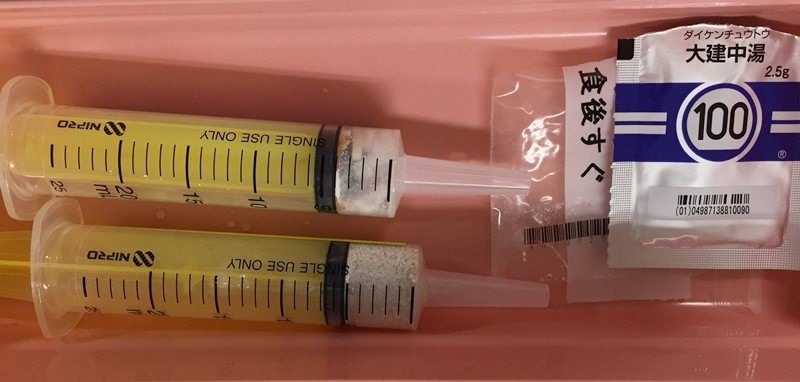

薬剤科「簡易懸濁法について」

今回はお薬を胃瘻や経鼻経管から入れる方法である簡易懸濁法(かんいけんだくほう)についてご紹介します。

従来は散剤や錠剤の粉砕したものを水やお湯に溶いてチューブから入れる方法が行われてきました。ですが、この方法はチューブが詰まったり、錠剤やカプセル剤を粉砕する時にご家族やスタッフが吸い込んでしまったり、安定性が悪くなったりと色々な問題点がありました。そこで錠剤やカプセルを粉砕せずにそのままシリンジに入れ、約55℃の温湯で溶かし経管投与する簡易懸濁法が考案されました。

「噛む・飲み込む」が困難な方への栄養食事相談

栄養科では入院中や退院後の食事についてご不安がある患者様・ご家族に向けて、栄養食事相談を行っています。今回はその一例として、噛む力・飲み込む力が弱っている方に向けた栄養食事相談についてご紹介させていただきます。

栄養食事相談の様子

地域連携室について

地域連携室について

私たちは、「気軽に頼れる地域連携室」を理念に、患者さま・ご家族さまの相談を伺っています。

医療ソーシャルワーカーは、病院の中で、患者さま・ご家族さまを生活の視点から支援させて頂きます。ご相談をお受けする場面として、次の3つがあります。

入院に向けて、病棟説明を始め、入院前の審査のためにご用意して頂く書類等についてもお伝えしています。当院でのお受入れが難しい場合には、現状のご生活の中で利用可能な社会資源や相談窓口をできる限りご提案します。

リハビリテーションの紹介(1)

今回は、障がい者・難病リハビリ病棟におけるリハビリテーションについてお話します。当病棟では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、レクリエーショントレーナーが、それぞれ専門的なリハビリテーションやサービスを提供しています。

理学療法 (Physical Therapy)

理学療法では、寝返り、起き上がり、立ち上がりや歩行など日常生活で行う動作の維持・向上を目指して実施しています。

必要に応じて公共交通機関を利用した外出練習やゴルフの練習を行うなど、個々人に合わせたプログラムを組んでいます。

パーキンソン病の栄養管理 ~管理栄養士という立場から~

今回は、パーキンソン病の栄養管理をテーマにお話ししたいと思います。

パーキンソン病は病気の進行とともに現れる「手の震え(不随意運動)や筋肉のこわばり(固縮)」などの特徴的な症状から、通常より多くのエネルギーを消費します。そのため、患者様の中には「運動量は減ったのに痩せてしまった。」「食べる量は変わっていないのに痩せてしまった。」という方が多くいらっしゃいます。

そこで、当病棟では他院で考案された「パーキンソン係数(*)」を参考にしてエネルギー設定を行っています。症状の程度に応じて独自の係数を乗じることにより、エネルギーを補う栄養管理の方法です。

入院期間中は、入院時に設定した必要栄養量が今の症状にあっているか、毎月、神経内科の医師と管理栄養士の2名でパーキンソン病の患者様のもとへ伺い、症状の聞き取り、触診をもとに見直しを行っています。また、体重の変化や食事がどのくらい食べられているかを定期的にみることで、エネルギー消費量とエネルギー摂取量の出納を確認しています。

医療ソーシャルワーカー「入院中の外出支援について」

日頃、医療ソーシャルワーカーは、患者様・ご家族より入院中や退院後の不安や困っていることについて相談を受けています。入院は、自宅とは異なる環境での生活となるため、患者様・ご家族が安心してお過ごし頂くことや、入院中に希望することを可能な限り実現したいと思い関わっています。その中で、患者様・ご家族の希望の一つとして、入院中の外出の相談を受けることがあります。

例えばご家族より「長い入院になって外に連れて行ってあげられていない。楽しみを作ってあげたい」という声が聞かれます。

障がい者・難病リハビリ病棟は、医療行為(気管切開・経鼻経管栄養・吸引・呼吸器)や重度の介助を必要とする方が入院されているため、外出を計画する上で様々な準備が必要です。安全に外出して頂けるよう、患者様・ご家族の希望を伺いながら、多職種で連携して支援を行っています。