- HOME

- 障がい者・難病リハビリ病棟スタッフコラム

- 病棟紹介

患者さんご家族に寄り添った治療とリハビリテーションを 副部長 由比 瑞穂

2021年4月から鶴巻温泉病院の障がい者・難病リハビリ病棟に赴任しました由比 瑞穂と申します。私は、東海大学病院神経内科の医局に入局後、近隣の急性期病院と慢性期病院など様々な病院で勤務させていただきました。

現在、当院障がい者・難病リハビリ病棟で多くみているパーキンソン病などの神経難病の方の初期診断も外来でみさせていただいてきましたが、薬の調整とあわせてリハビリテーションを初期から導入し環境を調整していくことの重要性をひしひしと感じています。

しかし外来診療では詳細な診察や本人とご家族に病気のことや今後の方針についてじっくりとお話しすることが難しいのが現実です。

当院障がい者・難病リハビリ病棟では神経難病の方のご家族の介護休暇目的入院やリハビリテーション入院、長期療養が可能ですので、神経難病の患者さんが抱える問題点を神経内科医として総合的に判断しリハビリテーションを進めていきたいと思っております。

神経難病は動けなくなってくる方がほとんどですが、在宅介護できるか長期療養場所を探していくかの最大のポイントが食べることです。具体的には嚥下リハビリテーションをしながら食べることを最後まで大事にして、点滴治療で緩和ケアを希望するのか、胃瘻や経管栄養にて栄養は維持しながらお楽しみで食べることを続けるのかなど、まず本人とご家族に今後起こりうる病態をご説明し、理解いただいた上で方針をたてていきます。

当院は医師のみでなく看護スタッフ、介護スタッフ、リハビリテーションスタッフ、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーが一丸となってチーム医療を提供させていただいております。神経難病という不安を抱える患者さんや家族に寄り添った治療とリハビリテーションを提供できることを目標としています。

第三診療部 副部長 由比 瑞穂

日本神経学会神経内科専門医 日本内科学会総合内科専門医 日本認知症学会専門医

※患者さん、スタッフには写真公開の同意と許可を得ております。

【旬を美味しく味わう~季節を感じる果物の提供~】栄養科

当院では、「患者さまに食事を通じて季節を感じてもらいたい」という思いから月に一回、旬の果物を提供する取り組みを始めました。昨年はイチゴ、スイカ、メロン、みかん、キウイフルーツ、梨を提供しました。さらにイベントを感じていただけるように「栄養士の手作りイラストカード」を食事と一緒に添えて配膳しています(写真)。

旬の果物の提供を通じて出身地の特産フルーツや思い出などいつもと少し違った会話ができるのも喜びの一つです。これからも季節感のある食事提供を行い、患者さまの食の楽しみを支えていきたいと思います。

旬の果物を提供

鶴巻温泉病院 栄養科スタッフ

指定難病医療費助成制度をご存じですか?

※新規申請の方法などについて最新の情報は神奈川県ホームページ 指定難病医療費助成制度をご覧ください。

原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち厚生労働大臣が定める疾病(指定難病)の患者さまには、医療費の負担軽減を目的としてその治療に係る医療費の一部の助成が受けられる指定難病医療費助成制度があります。

支給認定されるためには、認定基準を満たしている必要があります。まずはかかりつけの医師にご相談ください。

新規申請対象者

- 指定難病(難病のうち厚生労働省令によって指定された疾病)に該当し、症状が認定基準を満たしていること。

- 国民健康保険や社会保険などの公的医療保険に加入している、又は生活保護受給者

申請窓口

最寄りの保健所、保健福祉事務所

申請に必要な書類

- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入用)

- 臨床調査個人票(難病指定医による記載から6か月以内のもの)

※診断書(臨床調査個人票)を記載できるのは、都道府県又は政令指定都市から指定された医師(指定医)に限られます - 患者さんと支給認定基準世帯員の健康保険者証のコピー

- 世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)

- 支給認定基準世帯員の市町村民税の課税状況の確認書類

支給認定の有効期間の開始日

保健所などが必要書類を全て受理した日から有効期間の開始となります。

※「指定難病の医療費助成開始日の遡り」について

医療費の助成対象

都道府県又は政令指定都市から指定された指定医療機関で行った治療に限られます。指定医療機関でない医療機関で行った治療については、払戻しの対象にはなりません。

助成の内容

- 医療費の窓口負担や自己負担限度額などについて、最新の情報は神奈川県ホームページ 指定難病医療費助成制度をご覧ください。

- 当院では、新規申請は難病の診断を受けた病院やかかりつけ医にまず相談することを勧めています。当院入院中の患者さまの更新の場合は、当院で対応しています。

神経難病におけるリハビリテーション治療 第3診療部長 秋山 克徳

日本神経学会専門医・指導医 秋山 克徳

2020年10月から鶴巻温泉病院に赴任致しました、秋山 克徳と申します。元々、大学病院で神経内科医として勤務していましたが、2010年に大学を退職し、横浜の病院に勤務しながらリハビリテーション治療に携わっていました。地元である、鶴巻温泉病院に勤務してからは、神経難病疾患に対して、薬剤治療とリハビリテーション治療を併用して、患者さん方に対応させて頂いております。

2020年10月から鶴巻温泉病院に赴任致しました、秋山 克徳と申します。元々、大学病院で神経内科医として勤務していましたが、2010年に大学を退職し、横浜の病院に勤務しながらリハビリテーション治療に携わっていました。地元である、鶴巻温泉病院に勤務してからは、神経難病疾患に対して、薬剤治療とリハビリテーション治療を併用して、患者さん方に対応させて頂いております。

リハビリテーション治療は、脳卒中・脳挫傷・脳炎・多発神経炎などの脳神経疾患、大腿骨骨折・脊椎骨折・脊髄損傷・人工関節置換術などの整形外科疾患、肺炎・腹部手術・心臓手術後の廃用性症候群(全身の筋力が低下した状態)に対する治療として重要な方法と一般的には考えられております。現在では、これらの病状だけでなく、神経難病においてもリハビリテーション治療は、薬剤治療と同等な効果があると考えられております。

当院ではパーキンソン病、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症などの神経難病疾患の病状に対して、お薬の調整と共に、充実したリハビリテーション治療を実施しております。

理学療法士による歩行練習

作業療法士による透明文字盤でのコミュニケーション

言語聴覚士による飲み込みの練習

レクリエーショントレーナーによる集団レクリエーション

また自宅退院後は、当院からの訪問リハビテーションも実施しております。さらに、在宅診療で重要な訪問診療に関しても、当院と連携しているクリニックと協力し、神経内科医による神経難病に対する訪問診療が行えるよう、支援体制を整えております。

当院入院中および自宅退院後において、生活動作がスムーズに行えるよう、医師・看護師・介護福祉士・リハビリテーションスタッフ・管理栄養士・薬剤師・事務系など、多職種と相談しながら、有効な支援を行っていきます。できるだけ早い時期からリハビリテーション治療を行うことが重要と考えております。

自宅生活への移行をスムーズにするために、医師、看護師(看護助手を含む)、リハビリテーションスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、レクリエーショントレーナー)、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、薬剤師と強力なチームを形成し、患者さんとご家族のため、研鑽し、行動していく所存です。

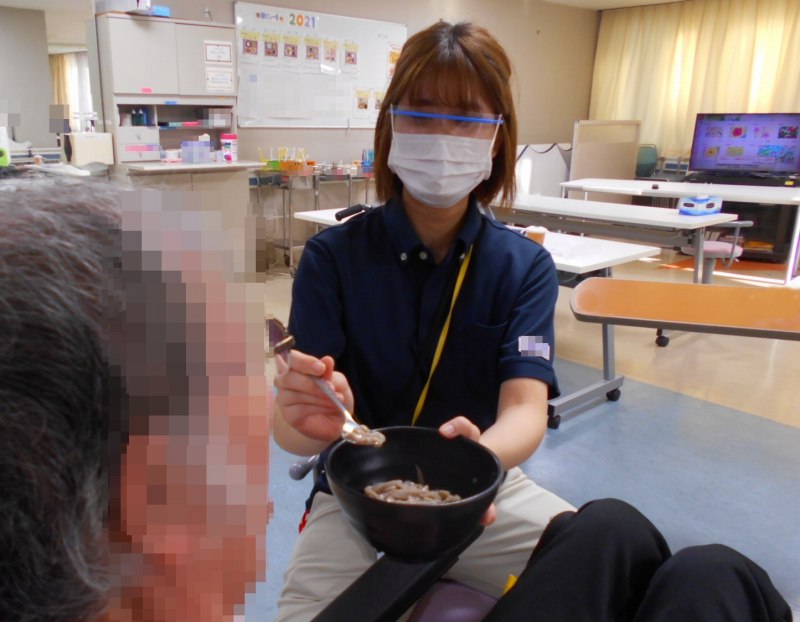

療養生活の楽しみ ~経管栄養の方の口から味わう支援~

※当院では 新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年2月25日より面会禁止とさせていただいております。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

写真左から患者A様、作業療法士、管理栄養士

2020年1月27日撮影

障がい者・難病リハビリ病棟では疾患の進行によって口から食べることが難しくなり、鼻や胃に管を通して栄養補給する(経管栄養といいます)患者様も多くいらっしゃいます。

「経管栄養になると、2度と口から食べることできなくなる」と不安の声を伺うことがあります。しかし経管栄養を行いながら、口から食べることを楽しむ患者様も多くいらっしゃいます。当病棟では、「患者様が食べたいもの」を食べる機能に応じて調理の工夫や環境の調整を行うことで「食」の支援を行っています(※主治医の許可が必要となります)。

今回は経管栄養の患者様(A様)に対する食べることの支援を紹介します。

リハビリテーション「車椅子はただの移動手段?」

車椅子と聞いてどのようなことを思い浮かべるでしょうか?車椅子=移動手段と考えられている方も少なくないと思います。今回は車椅子について話をしたいと思います。

車椅子には背もたれが倒れるものや座面ごと後ろに倒れるもの、呼吸器を載せられるものなど様々なものがあります。当病棟では患者様の健康状態や活動性に合わせて車椅子を選定しています。

当院で使用している車椅子の一部