障がい者・難病リハビリ病棟の取り組みをお伝えします

障がい者・難病リハビリ病棟では、重度の障がい者や、進行期の難病、特に神経難病の患者さまに、医療・看護・介護・リハビリテーションを通して、多職種で、その人らしく生きるためのお手伝いをしています。在宅療養中の方には在宅サポート入院(レスパイト入院)をご利用いただいております。

神経難病の治療と病棟の役割|第3診療部 中島 雅士

今回のスタッフ・コラムでは、神経難病の治療と、その治療におけるわれわれの障害者・難病リハビリ病棟の役割について説明します。神経難病にはいくつかの種類がありますが、その多くは成人してから発症し、しゃべる、食べる、歩く、排泄する、などの日常生活に必須の機能が徐々に害(そこな)われていきます。

病気の始まる年齢も疾患によって異なりますが、早くは30歳代から、遅い場合でも60歳代に始まることが多く、日常生活だけではなく、仕事や今後の人生設計についての見直しを迫られます。

初期神経難病の診断と治療

神経難病の診断は難しいものではありません。経験を積んだ神経内科医であれば、病気の経過を尋ねること(病歴聴取・問診)と身体所見の診察(神経学的診察)で、たとえ疾患の初期であっても80%以上の確率で診断できます。補助診断として核磁気共鳴画像検査(MRI)、脳代謝・血流検査(PETまたはSPECT)、筋電図、各種自律神経機能検査などがあり、これらの結果を総合して薬物をはじめとする治療方法を選択します。

しかし、神経難病を患う方々が求めることは、その診断名と治療だけではなく、自分の病気がどのような経過をたどり、その過程で現われてくる障害にどのように対処し、あるいは障害を受け入れてよりよい人生を送っていくことにあると思います。

在宅サポート入院(レスパイト入院)のご利用について

在宅サポート入院(レスパイト入院)を多くの方にご利用頂いています。

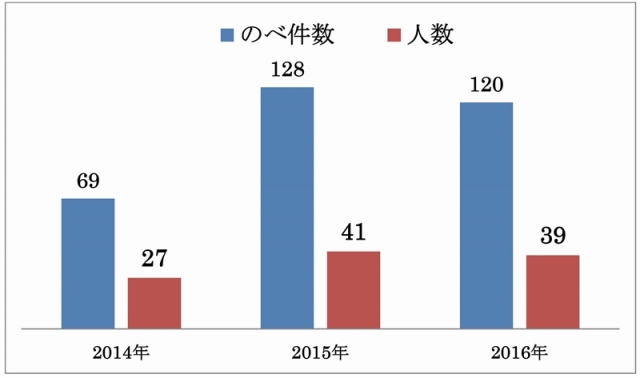

下の図は過去3年間、在宅サポート入院(レスパイト入院)をご利用された患者さまの、のべ件数と人数になります。

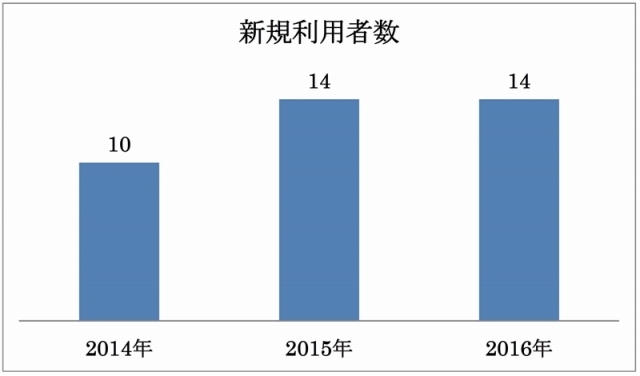

下の図は、過去3年間の新規利用者数です。

薬剤科「お薬手帳について」

皆さまはお薬手帳をお持ちでしょうか。

お薬手帳は患者様が使っている薬の名前、飲み方、日数、使用方法などを記録するための手帳です。その他にも副作用歴、アレルギーの有無、過去にかかった病気、体調の変化などについても記入することができます。

当院へ入院されるとき、現在使われている薬を薬剤科でお預かりしています。その際、お薬手帳も合わせて提示していただけると、今まで患者様が使われてきた薬が経過に沿って把握でき、より患者様1人1人に合わせた薬での治療を行うことができます。また薬の飲み合わせや重複などを確認することで、副作用のリスクを減らし、より安心、安全に薬を使用することができます。

「味がしない」~患者さんの言葉に込められた意味~

2階東病棟に入院されたKさん、当初はご自分で食事を摂ることができず、食事量は通常の半分にまで減っていました。

入れ歯は合わなくなり、歯がなくても食べられる食事形態へ変更せざるをえませんでした。最初の食事はお粥と、細かく刻んだ肉の炒め物とほうれんそうのお浸し。

一口食べて、ひとこと。

「味がしねえな。」

味がしないから食べないと仰り、数口召し上がっただけで食事を終えました。

どのような味付けがお好みか伺うと、「和食を好み、洋食は食べない」とのこと。しかし残された献立は和食。おかずの味付けが薄く感じ、お粥がすすまないのではないかと佃煮を用意しましたが、感想はやはり「味がしない」でした。

「味がしない=塩気が少ない」ではありませんでした。

医療ソーシャルワーカー「入院中の外出支援について」

日頃、医療ソーシャルワーカーは、患者様・ご家族より入院中や退院後の不安や困っていることについて相談を受けています。入院は、自宅とは異なる環境での生活となるため、患者様・ご家族が安心してお過ごし頂くことや、入院中に希望することを可能な限り実現したいと思い関わっています。その中で、患者様・ご家族の希望の一つとして、入院中の外出の相談を受けることがあります。

例えばご家族より「長い入院になって外に連れて行ってあげられていない。楽しみを作ってあげたい」という声が聞かれます。

障がい者・難病リハビリ病棟は、医療行為(気管切開・経鼻経管栄養・吸引・呼吸器)や重度の介助を必要とする方が入院されているため、外出を計画する上で様々な準備が必要です。安全に外出して頂けるよう、患者様・ご家族の希望を伺いながら、多職種で連携して支援を行っています。

コミュニケーション支援「伝の心」

障がい者・難病リハビリ病棟には、筋萎縮性側索硬化症(以下ALS)という全身の筋肉が動かし難くなり、話すことが出来なくなる難病の方が入院しています。ALSの患者様は体が動かし難くなりますが、脳の機能は障害されないため、物事を考えたりすることは可能です。その為、コミュニケーション支援が重要となります。

患者様が手元のスイッチで伝の心を操作している様子